تَبَنّيَ الكردياتية هو شيءٌ أشبَهُ بتَحَمُّلِ عبءِ جبلٍ شاهق-١-

عمليةُ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ، هي التعبيرُ التاريخيُّ والاجتماعيُّ الجديدُ عن الوجودِ الكرديِّ وحياتِه الحر...

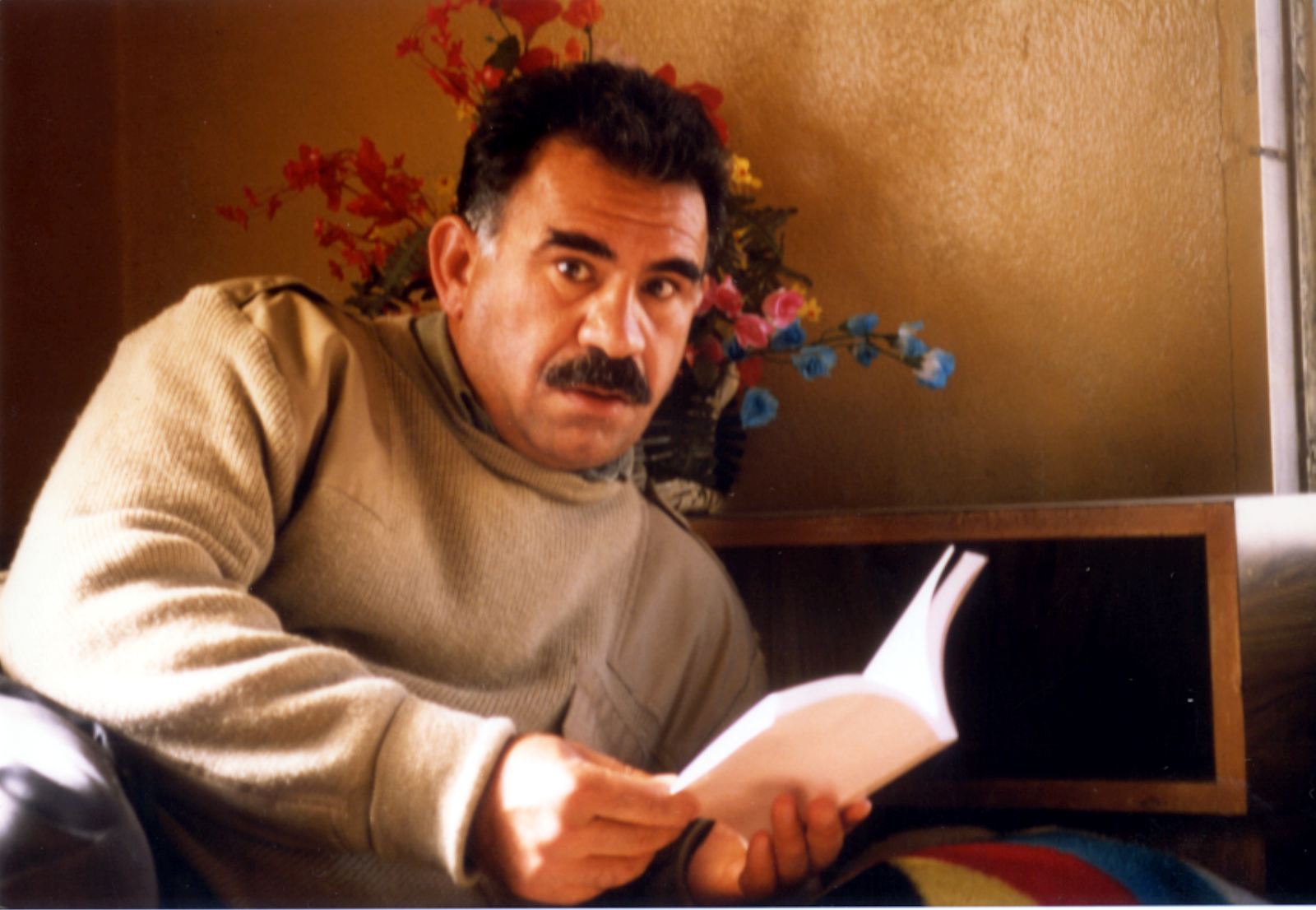

عبد الله أوجلان

يدخل الكرد مرحلة الفوضى على الدوام وهم مثقلين بوطأة تقاليد ثقافة المجازر السلبية الساحقة، يحسونها تطأ رقابهم في الأزمات المتفاقمة. وإذا لم يوجَّهوا بسلوك بَنَّاء ونبيهٍ للغاية ومفعم بالمعاني السامية، فقد يتحولون – وبكل سهولة – إلى عنصرِ صراعٍ واشتباك يفوق في حدته ما هي عليه مأساة الصراع العربي – الإسرائيلي. فخصائصهم الاجتماعية المشوهة والمشلولة والمتمزقة إرباً إرباً تحت وطأة الدول السلطوية الاستبدادية، تجعلهم قابلين للتأثر بأي عامل خارجي. وقد باتوا يفهمون توجيههم على هذا المنوال بأنه قدَر تقليدي محتوم، أو براديغما ثابتة لا تتغير. إلا أن المرحلة تزداد حساسية وحرجاً مع بدء إدراج الولايات المتحدة الأمريكية – كقوة حاكمة تترأس وترود حملة العولمة الجديدة – الكردَ في جدول أعمالها كعنصر أساسي في مشروعها الجديد المتعلق بالشرق الأوسط. وكأن الولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها الانعطافية والملتوية الفظة تلك، تفرض حدثاً مجهول النهاية – سواء بوعي أو بدونه – مثلما فتحت الطريق لمآسي متعاقبة في كل خطوة خطتها في المجتمع الشرق أوسطي. ولا يتبقى أمام الاتحاد الأوروبي خيار سوى اقتفاء هذه المرحلة ببطء شديد وبعقلانية أكبر، حسب متطلبات الربح والمنفعة. ذلك أن مفهوم الدولة التسلطية الاستبدادية لا يحتوي تقاليد النظر إلى الكرد بعين الصداقة أو كظاهرة منفردة بذاتها. فالسياسة الوحيدة الراسخة في الأذهان هي: "اسحقه إذا رفع رأسه". هذا إلى جانب وجود تقاليد الكرد الغائرين حتى حلوقهم في الخيانة والتواطؤ وتأجيجهم النزعة "العائلية" على الدوام. ومن ضرورات سماتهم تلك أن يؤازروا مفاهيم الدولة السلطوية المحلية، بقدر ما يتواطئون مع الأسياد الإمبرياليين الجدد بشكل غير مبدئي، ودون أي تردد.

لم يتبقَّ في الواقع سوى ظاهرة كردية مشتتة إلى أشلاء ومحدودة إلى أبعد الحدود. ظاهرة ليست سوى عبارة عن عناصر عائلية تعرضت لمجازر في الذهن والبنية، جعلتها تتجاوز حدود الجهالة المألوفة. لم يَعُدْ هذا العنصر الكردي يميز "كيف يصبح ذاته"، بحيث يمكن الاستفادة منه لأجل أي هدف كان، في خضم الفوضى السائدة في الشرق الأوسط. فبقدر ما يمكن استغلاله بأسلوب وحشي، يُعَدُّ في نفس الوقت وسيلة مساعدة ومساندة قصوى في بناء الشرق الأوسط بما يستحق العيش فيه. وإذا ما فلح الكرد في إعطاء الجواب على سؤال "كيف أكون ذاتي؟" بمضمون ديمقراطي، فسيكونون – بلا شك – أحد أهم القوى الريادية في النفاذ من الفوضى العارمة بتفوق ونجاح. وحينها لن يتغلبوا على سوء طالعهم فحسب، بل وعلى كل تهاويات شعوب المنطقة ومساراتها المقلوبة. وسيتمكنون عندئذ من وضع حد للإحصائيات الدموية الناجمة عن تقاليد الحضارة الظالمة القائمة منذ خمس آلاف سنة. وسيجتثون جذور أسياد الحضارة، الذين طالما مهدوا الطريق لظهورهم، وخدموهم بكل عمى سابقاً؛ ليقدموا أهم المساهمات في نمو وازدهار عصر حرية الشعوب.

من غير الممكن أن يحقق الكرد انسجام عطالتهم وكسلهم في استمرار حياتهم اللعينة مع العصر، حتى لو شاؤوا ذلك. ستُسَرِّع التأثيرات الداخلية والخارجية المتزايدة مع مرور الأيام، من فرص تفكيك الظاهرة الكردية وحلها. أما بالنسبة لوجهة الحل المحتمل وكيفية حصوله، فهذا ما ستحدِّده وتيرة وماهية وخاصيات القوى المتدخلة في الممارسة العملية.

ولربما كانت كلمتا "الكرد" و"كردستان" (التي تعني موطن الكرد) متميزتين بتَذَكُّرهما كاسمين لأقدم شعب وموطنه في التاريخ.

أسفرت المكانة الجيوثقافية والإستراتيجية لكردستان عن تحولها إلى وطن، لربما مورست عليه أكثر وأشد أنواع الصراع والحرب والإرهاب (العنف الهادف إلى إدارة الناس بالترعيب والترهيب) في التاريخ. يسود الظن عموماً بأن منطقة كردستان الراهنة، هي نفسها المنطقة الأم التي شهدت العهد الميزوليتي المبتدئ قبل 20 ألف سنة على وجه التقريب (بعد العهد الجليدي الرابع)، ومن ثم الثقافة النيوليتية (الزراعة وتدجين الحيوانات) قبل 12 ألف عاماً تقريباً.

وكونها المركز النواة الذي تطورت فيه الثقافة الميزوليتية والنيوليتية بالأرجح، فقد جلبت معها التدفقات المتتالية من جهات العالم الأربع للمجموعات التي لا تزال تحيا في العهود الثقافية البدائية (أناس العهد الباليوليتي). من المحتَمَل حصول تكاثف وتضخم سكاني آنذاك بسبب وفرة المحاصيل الناجمة عن الانتقال من جمع الثمار إلى زراعة الحقول والبساتين. حيث تُبيِّن البراهين التاريخية ذلك بكل وضوح. ومع تطور الحياة المستقرة وبناء القرى، تسارعت وتيرة تطور حراثة واستنبات الحقول والبساتين والحدائق.

منبع الحضارات وساحة انتقالها وانتشارها

ومن الناحية الإستراتيجية، تشمل كردستان مساحة تقارب 450 ألف كم2، تكمن فيما بين الفرس والآزريين والعرب وأتراك الأناضول. وهي تشكل الجغرافيا المتميزة بجبالها الشاهقة وغاباتها الكثيفة، وبوفرة مياهها الجارية وسهولها الخصيبة، ضمن منطقة الشرق الأوسط. كما أن غطاءها الأخضر المعشب مساعد لتربية الحيوانات. وأراضيها ملائمة لزرع مختلف أنواع الفواكه والخضار والحبوب. وهي النواة الأولى لأعظم ثورة في التاريخ، ألا وهي الثورة الزراعية النيوليتية القائمة في الفترة (11000ق.م – 4000ق.م). إنها مهد الحضارات ومنبعها ومساحة انتقالاتها.

من العسير تعريف كردستان بالوطن، والكرد ومجموعات الأقليات الأخرى بالمجتمع. فمصطلح "الوطن" يتضمن تعاريف مختلفة في جغرافيا الشرق الأوسط. وإذا ما ابتدأنا بالعصور الوسطى، سنجد رجحان كفة تعاريف الوطن على الخلفية الدينية مثل "ديار الإسلام" و"ديار الكفار". ورغم كونه فصل معتمد على الأمة والإثنية، إلا إنه غير واضح الحدود. ولدى التساؤل عن حدود أي مجموعة إثنية أو أمة معينة، لن تكون الأجوبة المعطاة حاسمة وقتها. بل تُحَدَّد بأماكن استيطان الأمة أو الجماعات العشائرية على العموم. وهذا ما لا يتماشى مع وجود كيان سياسي محدد. أما الكيانات السياسية، فغالباً ما تكون ذات أرضية مدينية، وجغرافيتها هي الساحة التي تسود فيها المدنية. في حين قد تتغير حدود مناطق العشيرة بين الشتاء والصيف. أما حدود المُلكية للسلالات القوية، فهي بعيدة عن إعطاء معنى سياسي. إلا أن حدود العرب والأتراك والكرد والفرس، وغيرها من الأقوام من المستويات الأدنى؛ تُحدَّد حدودها بخطوطها العامة وفقاً لثقافاتها واللغة التي يتحدثونها.

شعب المملكة العليا

تكمن كلمة "كورد = Kur" في أساس اصطلاح "كردستان"، حيث تكون ذات أصول سومرية. وكلمة "كرد" في اللغة السومرية تعني "الجبل". أما اللاحقة "تي = Ti"، فهي للانتماء. هكذا فكلمة "كورتي = Kurti" تعني "الجبليون"، أي الشعب الجبلي. تعود هذه الكلمة إلى أعوام 3000ق.م. ونشاهد تسميات أخرى آنذاك. حيث أن "اللويين" الجيران الغربيين للكورتيين، والذين كانوا لا يزالون يتمتعون بحضور قوي في أعوام 1000ق.م، استعملوا كلمة "كوندوانا Gondwana" من أجل منطقة كردستان، والتي تعني "مملكة القرى". ولا تزال كلمة "كوند Gond" دارجة في اللغة الكردية، وتعني "القرية". في حين أن الآشوريين في عهد نفوذهم كانوا يستخدمون كلمة "النائيريين" أي "نائيري"، وتعني "شعب النهر". بل ونعلم أيضاً أنه أُسِّست الفيدرالية النائيرية فيما بين نهري دجلة والزاب. بينما نجد أن تسمية "ماداين Madain" و"ماد Med" ترجح كفتها من أجل الأجزاء الأوسع، وتعني "وطن المعدن". معلوم أن هذه التسميات كانت دارجة في عهد الآشوريين في الفترة المتراوحة بين 1300 ق.م و600ق.م. وبتحليل مشابه، يمكننا القول بأن كلمة "أورارتو Urartu" ذات أصل سومري. حيث أن "أور = Ur" تعني "التل العالي". هكذا فإن كلمة "أورارتو" تعني "الأراضي العالية، مملكة التلال العالية". وبما أن السومريين عاشوا في ميزوبوتاميا السفلى، فقد أطلقوا على الدوام تسميات تعبِّر عن العلو والفوقية من أجل كردستان ذات الأراضي الجبلية الشاهقة من فوقهم. والاحتمال الأكبر أن كلمة "هوري = Hurri" تأتي أيضاً من نفس المنبع. وهي تعني "شعب المملكة العليا". أي أنها تعني مرة أخرى "شعب الجبل". في حين ترجع تسمية "كوما غَنَس Komagenes" إلى أصول هيلينية. وقد تأسست "مَلَكية كوماغنا Komagene"، التي كان مركزها الأراضي المسماة اليوم بـ"أديمان Adiyaman"، في الأعوام (250ق.م – 100م). كلمة "كوم Kom" تعني "الهضاب" (Zoom)، وهو الاسم الذي يطلق على الجماعات شبه البدوية، وعلى أماكن سكنها. أما "غنا Gene" فتعني "النَّسَب، القبيلة، العشيرة". بالتالي فإن "كوماغنا" تعني "موطن العشائر شبه البدوية".

العشيرة هي وحدة الحماية والسكن والإنتاج الأساسية

قد يكون من الواقعي تحديد كردستان كمهدٍ لولادة الإثنية. فكونها أحد أقدم مراكز الثورة النيوليتية وأكثرها تقدماً، يُسَهِّل من إيضاح البنى الإثنية التي لا تزال مؤثرة فيها. لربما كان المجتمع الكردي موزاييكاً من الجماعات الإثنية الأقدم، والمتكاثفة فيه عبر التاريخ. وكونه مركز أساسي للتآلفات الشرقية – الغربية، والشمالية – الجنوبية على مر آلاف السنين، وكذلك معطائية الثورة الزراعية فيه؛ لعب الدور البارز في ذلك. وبينما كانت الشروط في ميزوبوتاميا السفلى ومصر أكثر ملاءمة للتحضر الأسرع على الخلفية الطبقية، كانت الشروط في ميزوبوتاميا العليا وأطرافها ملائمة أكثر للعيش على شكل جماعات إثنية. فالشروط المساعدة على شبه الترحال، الدفاع، العلاقات بين الجبل والسهل، والمناخ الموسمي؛ كل ذلك كان يجعلها منطقة مثلى للإثنية. وما الثورة الزراعية سوى ثمرة لهذه الشروط. أما التزايد السكاني السريع، فمهَّد السبيل لظهور الصراع على أماكن الاستيطان والإنتاج في وقت مبكر. بالتالي، يغدو التنظيم من النموذج العشائري الوحدةَ الأولية للدفاع والاستيطان والإنتاج.

يتضمن طراز تنظيم الدولة مزايا تجعله مهدَّداً بالانهيار في كل لحظة، حصيلة الاعتداءات عليه من جميع الاتجاهات. إذ لا تساعد الشروط على تدول مبكر. وكذلك فرصة الحياة للعشيرة محدودة في الوحدات الأصغر منها كالقرية والقبيلة. بالتالي، تبقى أمامها خيارات الانضمام إلى عشيرة أقوى تأثيراً، أو الهجرة، أو المقاومة حتى النفَس الأخير. وكون الآوين في أماكن عسيرة الظروف يتألفون من المجموعات الضيقة والمقاوِمة، إنما يؤكد هذا الرأي. في حين أن الشرائح القاطنة في السهول، غالباً ما تكون سهلة الدخول تحت تأثير دولة ما. إذا ما تمحصنا العشائر الجبلية والسهلية، نجد أن أكثرها شفافية ونقاوة هي الآوية في المناطق الجبلية؛ في حين يلاحَظ مرور القاطنة منها في السهول بعملية صهر مكثفة. لهذا السبب تتواجد فوارق حقيقية بين الكردياتيتَين الجبلية والسهلية.

يُخمَّن وضوح معالم تكوينة المجموعة اللغوية والثقافية الآرية فوق أراضي كردستان، فيما بين أعوام (5000 – 3000ق.م)، لتنتقل من المجتمع الكلاني والقبَلي إلى المجتمع العشائري. يشمل المجتمع العشائري مجموعة أفراد أوسع نطاقاً، بحيث تربطهم أواصر تنظيمية وعملياتية أكثر صرامة. فبينما يتراوح عدد أفراد المجتمعَين الكلاني والقبَلي بين 20 – 50 شخصاً، يقوم المجتمع العشائري بتنظيم المئات من الأشخاص. ولدى احتدام المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، تشير هذه الوضعية إلى إمكانية تعاظم الصراعات والنزاعات بين الجماعات العشائرية. تشير المعطيات الآركولوجية (الأثرية) المتبقية من هذه الحقبة (الدمار الكامل لبعض القرى) إلى مدى ضراوة الصراعات الاجتماعية، ولكن لأسباب داخلية بالأرجح. أما التضخم السكاني المتزايد في الأراضي الخصيبة وعلى أطراف المياه الجارية، وأطماع الجوار؛ فقد شكلت الأسباب الاقتصادية لتلك الصراعات، التي نستطيع التخمين بأنها أسفرت عن تحديد الحدود العائلية لمختلف العشائر. هكذا يكون من الوارد إرجاع أصول مناطق العشائر وجذورها إلى أعوام 4000ق.م، حيث فصلت العشائر أملاكها المشتركة من أراضٍ زراعية ونجود وهضاب. هذا بالإضافة إلى سيادة الاعتقاد بتطور التنوع الثقافي وتعدد المجموعات اللغوية واللهجات الخاصة بكل عشيرة منها، في تلك الأثناء. كذلك هي الحال بالنسبة لتَشَكُّل الأشكال والفكرات الأولى للموسيقا والرقص وقوة التعبد. في حين تعكس العديد من الهياكل النسائية المعثور عليها، مدى رجحان كفة ثقافة الأم الأهلية. بمقدورنا تعريف هذه المرحلة بمرحلة صراعات ونزاعات ذات مضامين اجتماعية ومآرب اقتصادية.

السلاطين السلاجقة هم أول من استخدم كلمة " كردستان " رسمياً.

أما في عهد نفوذ السلاطين العرب في العصور الوسطى، فتُستخدَم تسمية "بلد الأكراد". في حين أن السلاطين السلاجقة المتحدثين باللغة الفارسية، كانوا أول أصحاب دولة يستخدمون كلمة "كردستان" رسمياً، والتي لا يزال معناها اليوم ذاته، ألا وهو "ديار الكرد" أو "موطن الكرد". وفي الفترات اللاحقة، قام السلاطين العثمانيون، وبالأخص السلطان ياووز سليم، بالإكثار من استخدام كلمة "كردستان" على نحو "الحكومات الكردستانية" أو "مقاطعات كردستان". وأُسِّسَت "مقاطعات كردستان" رسمياً في قانون استصلاح الأراضي في عام 1848 وعام 1867. كما أُسِّس "منسوبو كردستان" في عهد الحكومة الدستورية. هذا وكثيراً ما صَرَّح مصطفى كمال في أعوام 1920 بتعليمات وآراء تتضمن كلمة الكرد وكردستان. أما الإنكار الرسمي، فطُوِّر مع سياسات الصهر المتفشية بعد قمع التمردات بالأرجح. ولربما كانت كلمتا "الكرد" و"كردستان" (التي تعني موطن الكرد) متميزتين بتَذَكُّرهما كاسمين لأقدم شعب وموطنه في التاريخ. لكنهما طالما استُخدِمتا بمضمون جيوثقافي، لا سياسي، حتى وصولنا يومنا الراهن. ومع إصدار قرار تأسيس الدولة الفيدرالية في كردستان العراق، يبدو أن كلمة كردستان ستظهر أمامنا كثيراً بمعناها السياسي أيضاً. الأهم من ذلك أنه، ومع المستجدات السياسية التي أفرزها PKK، خرجت "كردستان" من كونها مجرد كلمة، لتبلغ مستوى طالما عُرِف بكونه مصطلح اجتماعي سياسي، في الساحتين الدولية والإقليمية.

الجبل، الزراعة وتربية الحيوانات متكافئة مع الشعب الكردي

هكذا يصبح تعريف المجتمع الكردي أسهل. فالجبال والزراعة وتربية الحيوانات متكافئة مع الشعب الكردي. وفي حين تكون المدينية مصطلحاً بعيداً عن الكردي، فالقروية ظاهرة أولية، ربما هي الأولى التي حققها أسلاف الكرد في التاريخ. فبقدر ما يكون الكرد قرويين (Gundi) وبدواً رحّل، بقدر ما هم بعيدون عن أن يكونوا مدينيين. ومثلما تُوضِّح "كوماغنا" بكل سطوع، فإن شبه القرية والترحال هو نظام الحركة والاستيطان لدى الكرد على مر آلاف السنين. أما المدن، فغالباً ما أسسها المحتلون، أو عجّوا فيها وملؤوها. بالطبع، فهذا لا يعني أن الكرد لم يؤسسوا المدن، أو لم يكونوا أصحاب حضارة. حيث من المعلوم أنهم كانوا أصحاب العديد من الحضارات المدينية، وعلى رأسها الدول الأورارتية والميدية والميتانية. هذا وقد أسسوا الكثير من المدن وحكومات المقاطعات في العصور الوسطى أيضاً. لكن، وبما أن تلك الدول والحكومات لم تكن ذات عمر طويل، فقد شكلت المدن بالأرجح مقراً للقوى المحتلة والغازية، أو مجتمعاً يحيط بها.

يسود التخمين بعودة النموذج الأصلي (البدائي) لمجموعة اللغة الكردية إلى ما قبل 12000 عاماً.

بينما طبعت الآثار السومرية والآشورية والآرامية والبرسية والهيلينية بطابعها على المدن والمأثورات الثقافية المدونة في العصور الأولى، فإنها تركت آثارها تلك باقية في اللغتين والثقافتين العربية والفارسية في العصور الوسطى. وقد لعب العديد من المتنورين ورجالات الدولة والقواد العسكريين دوراً بارزاً في تلك اللغات والثقافات المجاورة. إلى جانب تميز اللغة الكردية بأسسها الثقافية وأصولها الغائرة في القِدَم، فقد أُعيقت من إحراز تطورها أو ترك مأثوراتها ووثائقها الخاصة بها، بسبب عدم تدوينها إلا بحدود ضيقة، وبسبب عجزها عن أن تكون لغة الدولة الرسمية. مع ذلك، فقد تمكنت الثقافة الكردية من أن تعكس وجودها حتى يومنا هذا من الطرق الملتوية، ومن خلال التواجدات الإثنية والبقايا التاريخية.

يسود التخمين بعودة النموذج الأصلي (البدائي) لمجموعة اللغة الكردية إلى ما قبل 12000 عاماً. وقد أثر كونها لغة الزراعة وتدجين الحيوانات في تشكيلها لجذور المجموعات اللغوية الموجودة في نظام حياة مشابه. هذا وقد لعبت دوراً أساسياً في بروز الهوريين أيضاً، بعد تعديلها. يعود رسوخ ومتانة المجموعات اللغوية الهندوأوروبية إلى أن دعامتها هي التي شكلت الثورة الزراعية المستمرة لآلاف من السنين. ولولا مثل هذه الجذور اللغوية، لما أمكن تعليل الكلمات الأولية الدارجة في هذه الجغرافيا الفسيحة.

اللغة والثقافة الكردية هي اللغة والثقافة التي تبتدئ الثورة النيوليتية

يجب التفكير في الانتشار من كردستان على نحو ثقافي، لا جسدي. يُظَن أن كيان العشيرة اتخذ معالمه البارزة قبل حوالي 6000 عاماً. وقد عُثِر لدى الهوريين على بعض الكلمات والمفردات المستخدَمة في العشائر الكردية الجبلية. بل حتى إن وجود بعض المفردات الغائرة في القِدَم في جميع المجموعات اللغوية الهندوأوروبية يصوِّر هذا الواقع. وذلك من قبيل: "مُرْد = murd = الموت" و"جين = jin = المرأة = الحياة" و"را = ra = الشمس" و"ستار = star = النجمة". هذا وإن التشابه الموجود بين النظامين الألوهي والميثولوجي ضارب للبصر هنا.

ثمة احتمال ساحق بأن اللغة والثقافة الكرديتين شكّلتا الأرضية الأساس لجميع اللغات والثقافات ذات الأصول الهندوأوروبية مع مرور الزمن، وذلك باعتبارهما أول لغة وثقافة تبدأ بالثورة الزراعية على حواف سلسلة جبال زاغروس وطوروس (يتشاطر العديد من علماء الآثار هذا الرأي). ويسود الاحتمال بانتشارهما الثقافي، أكثر من الجسدي، اعتباراً من أعوام 9000ق.م، صوب الجغرافيا الهندوأوروبية. أما تشكلهما بالذات، فيمكننا إرجاعه إلى الفترة ما بين أعوام (15000 – 10000ق.م). حيث أن الاحتمال الأكبر يقول بتشكلهما كلغة وثقافة أكثر استقراراً وأهلية في المنطقة، بعد الخروج من العصر الجليدي الرابع (20000 – 15000ق.م). يتم تمايز الإثنية الكردية عن غيرها بكل وضوح في أعوام 6000ق.م. ونرى أنها ظهرت باسم الهوريين لأول مرة على صحن التاريخ (3000 – 2000ق.م). وبسبب جشع السومريين بالغابات والمعادن، وكذلك جشع أنساب الهوريين وعشائرهم بالغنى الحضاري؛ نشبت بينهم صراعات هجومية – دفاعية متبادلة شملت آلاف السنين. استمر هذا الدياليكتيك التاريخي فيما بعد، مع البابليين، الآشوريين، الحثيين، الإسكيتيين، البرسيين، والهيلينيين. لربما يتصدر الكرد لائحة الأقوام والأنساب والعشائر التي شهدت التدفقات المتبادلة للاستيطانيين المستقرين والبدو الرحّل لأطول مدة في التاريخ. لقد برز دور الكرد الهوريين والميديين بشكل ملحوظ في نقل الحضارة السومرية إلى الحثيين واللويين والإيونيين والبرسيين. وكون هذه الشعوب تتأتى من المجموعة اللغوية والثقافية الهندوأوروبية، يَمُتُّ بِصِلة كثيبة بهذه الحقيقة.

ثقل المرأة في المجتمع الكردي وطيد وقوي

يتجلى في تاريخ هيرودوت بكل سطوع مدى كون اللغة والثقافة ذات المنبع الميدي هي الأكثر تأثيراً في الهيلينيين. حيث عاش الهيلينيون في ظل التأثير الميدي الكثيف حتى أعوام (900 – 400ق.م)، واستنهلوا الكثير من العناصر الثقافية المادية والمعنوية من المصادر الأورارتية والميدية والبرسية في هذه المرحلة، وقاموا بتهجينها في تركيبة جديدة وإغنائها. يُخَمَّن أنه في عهد الهوريين أسلاف الكرد (2500 – 1500ق.م)، وفي عهد الميتانيين (1500 – 1250ق.م) والنائيريين (1200 – 900ق.م) والأورارتيين (900 – 600ق.م) والميديين (700 – 550ق.م)، والذين هم من أصول هورية؛ قد عاشوا على شكل مماليك وكونفيدراليات عشائرية. حيث ينتقل المجتمع الكردي في هذه الحقبة إلى مرحلة الهرمية والدولة. يُلاحَظ أنهم طوَّروا نظام سلطة أبوية وطيدة. لكن قوة المرأة تبقى ذات ثقل وطيد في المجتمع الكردي، بسبب رجحان فاعليتها ونشاطها في العهد النيوليتي الزراعي. ويسود الاحتمال بأنها استخدمت قوتها وقدراتها هذه مدة طويلة من الزمن، انطلاقاً من أرضية الثورة الزراعية الراسخة. والعناصر الأنثوية في اللغة، وقوة وهيبة الإلهة الأنثى "ستار Star"، ما هي سوى براهين تؤكد صحة هذه الحقيقة. لا تزال تأثيرات الآثار المتبقية من العهد النيوليتي تواصل وجودها في المرأة داخل المجتمع الكردي. وهي إلى جانب ذلك تجتر آلام كافة المراحل الحضارية، وتتميز ببنية مقاوِمة.

الأكراد ممتنون للحياةِ الجبليةِ في حيازهم على شرفِ أعرقِ الشعوبِ وأقدمِها

تتسمُ الثقافةُ الكرديةُ بدورِ الصدارةِ في التأثيرِ على سياقِ تطورِ ثقافةِ النهرِ الأمِّ والتأثُّر به على حدٍّ سواء طيلةَ مسارِ التاريخ. إلا إنّ عيشَها الدائمَ في ساحةِ النزاعِ والتصادمِ التي شهدَها تاريخُ المدنية، قد نَمَّ بدورِه عن ضرورةِ انسحابِها إلى ذرى الجبال، للتمكنِ من حمايةِ وجودِها. وهي ممتنةٌ لتلك الحياةِ الجبليةِ في حيازتِها على شرفِ أعرقِ الشعوبِ وأقدمِها. أما النتيجةُ السلبيةُ الناجمةُ عن ذلك، فهي عدمُ تخصيصِها مساحةً ملحوظةً لثقافةِ المدينةِ داخلَ بينتِها. إذ ما انفكَّت على تضادٍّ دائمٍ مع حضارةِ المدينة، ونظرَت إلى المدينةِ على أنها البربريُّ المضادُّ الساعي إلى ابتلاعِها. وعليه، فقد استطاعَت الثقافةُ القَبَلِيّةُ والعشائريةُ التقليديةُ الحفاظَ على وجودِها إلى راهننا. أي أنّ الشكلَ القبائليَّ والعشائريَّ يُعَدُّ الشكلَ أو الوعاءَ الأساسيَّ الذي يحتوي الثقافةَ الكردية. من هنا، فمن الأنسبِ تعريفُ الثقافةِ القَبَلِيّةِ هنا بأنها نمطُ الوجودِ وثقافةُ الحياةِ الحرةِ التي رسمَت ملامحَها المقاومةُ المُخاضةُ ضد المدنية؛ بدلاً من تعريفِها المألوفِ في السوسيولوجيا بأنها ثقافةٌ مستندةٌ إلى روابطِ الدم. أي أنّ الحفاظَ على الوجودِ وتبيانَ إرادةِ الحياةِ الحرةِ في خضمِ المقاومةِ المتواصلةِ مدى تاريخِ المدنيةِ بأكملِه، هو الذي أدى دورَه في تعزيزِ الثقافةِ القَبَلِيّةِ بين صفوفِ الكردِ إلى هذه الدرجةِ البالغة. بينما صِلاتُ القربى وروابطُ الدمِ ليست مُعَيِّنةً في ذلك.

مقاومة زرادشت هي حرب أخلاقية ضد الحضارة

للزرادشتيةِ مكانتُها ومعناها الخاصّان بين الأيديولوجياتِ المضادةِ لنظامِ المدنية. إنها الوجهُ المُنيرُ والبَرَّاق لسلسلةِ جبالِ زاغروس، وصوتُها الجَهورُ المُهيب. وقد سَعَت من خلالِ مقاوَمةِ المجتمعِ الأخلاقيِّ إلى الردِّ على الهيمنةِ الأيديولوجيةِ الماكرةِ لنظامِ المدنية. لقد كان الصِّدقَ تجاه الكذب. إلا أنه عَجِزَ عن تَحديثِ ذاته إزاءَ المسيحيةِ والإسلام، بالرغمِ من كونِه الثقافةَ الأساسيةَ للهويةِ الإيرانية.

الحركةُ الزرادشتيةُ، التي تُعزى انطلاقتُها إلى أعوامِ 1000 ق.م، كانت بمثابةِ إصلاحٍ أكثر مما هي حركةٌ أصلية. بالمستطاعِ القول أنها أَطرَأَت الإصلاحَ على تقاليدِ أهورا مازدا Ahura Mazda الأقدمَ منها. وأهورا مازدا أَقدَمُ عقيدةٍ آرية. وبالمقدورِ تقييمها كإحدى الآلهةِ المشترَكةِ للقبائلِ الآرية. ربما ظَهَرَت الحاجةُ إلى الإصلاحِ في نظامِ هذه العقيدةِ إزاءَ الغزوِ الآشوريِّ المتصاعدِ اعتباراً من أعوامِ 1000 ق.م. إذ أنّ انطلاقةً أيديولوجيةً كانت ضروريةً تجاه الهيمنةِ الآشوريةِ الأيديولوجية. أما تصاعُدُها بطابعٍ أخلاقيّ، فمتعلقٌ بالصدقِ والصواب. فالحياةُ الصائبةُ كانت مبدأاً في الزرادشتية. ولَمّا كان الوضعُ كذلك، فالردودُ الأيديولوجيةُ ترى ضرورةً حتميةً لأنْ تَكُونَ أخلاقية. هذا وثمة نسيجٌ أيديولوجيٌّ مختلف. إذ ترتَكِزُ إلى قرائن جذريةٍ من قبيل: النور – الظلام، الفضيلة – الرذيلة، والصواب – الخطأ. وهي بجانبِها هذا تحيا ولادةً دياليكتيكيةً مُبَكِّرة. كما أنها تتناولُ التاريخَ أيضاً بمنوالٍ دياليكتيكيّ. ولها تأثيرُها العظيمُ على الكتبِ المقدسةِ الثلاثةِ معاً. وربما أنّ صَفحَ كيروس عن اليهودِ في عهدِ السبيِ البابليّ (596 – 540 ق.م)، وإعادتَهم إلى مَوطنِهم قد عَزَّزَ من هذا التأثير. هذا ويُشَدَّدُ بأهمية على أنها أثَّرَت في البوذيةِ أيضاً. غالباً ما يتبدى زرادشت كتَصَوُّرٍ مشترَكٍ للماغات (رهبان جبال زاغروس)، على الرغمِ من القولِ بأنه عاشَ في القرنِ السادسِ قبل الميلاد. وربما أنه غدى أحدَ الماغاتِ المقتدرين.

يسود التخمين بعودة النموذج الأصلي (البدائي) لمجموعة اللغة الكردية إلى ما قبل 12000 عاماً. وقد أثر كونها لغة الزراعة وتدجين الحيوانات في تشكيلها لجذور المجموعات اللغوية الموجودة في نظام حياة مشابه. هذا وقد لعبت دوراً أساسياً في بروز الهوريين أيضاً، بعد تعديلها. يعود رسوخ ومتانة المجموعات اللغوية الهندوأوروبية إلى أن دعامتها هي التي شكلت الثورة الزراعية المستمرة لآلاف من السنين. ولولا مثل هذه الجذور اللغوية، لما أمكن تعليل الكلمات الأولية الدارجة في هذه الجغرافيا الفسيحة.

الدين الزرادشتي هو الدين الأقوى في خصائص الأخلاق الحرة لديه. حيث يتميز بنظامٍ تكون فيه العلاقات بين الجنسين أقرب إلى المساواة والحرية. ويبشر بنظام زواج مثالي، وينادي به. فالزوجة (أو الزوج) الحسنة (الحسن) تُعتَبَر فضيلة مختارة للأخلاق الحسنة. هذا ويُبدي عناية فائقة بتنشئة الأطفال، بحيث يكون الصح وتعلمه هو أول مبدأ تعليمي. ويولي أهمية كبرى إلى الصدق وعدم الرياء. هذا ويعد أيضاً الدينَ الأكثر لفتاً للأنظار بعنايته بالبيئة والحيوانات. تبرز تأثيرات الزرادشتية هذه في مدى رسوخ العائلة الكردية. ولا تزال مثل هذه التقاليد حية بين صفوف الكرد الإيزيديين والعلويين.

بَيَّنَت التقاليدُ الزرادشتيةُ طابعَها ضمن هذا الإطارِ على دربِ الحياةِ الحرة، لا باتجاهِ الاستعباد، كفارقٍ يميِّزُها عن تقاليدِ الأديانِ الساميّة. وهو فارقٌ جذريٌّ بينهما. وتَلَقّي التقاليدِ الزرادشتيةِ الضرباتِ في عهدِ السيطرةِ الإسلامية، قد جلبَ معه الاستعبادَ أيضاً.

أي أنّ ما يتسترُ خلف العداءِ السافرِ لإسلامِ السلطةِ إزاء التقاليدِ الزرادشتية، هو ظاهرةُ التمايزِ الطبقيِّ الحادِّ والاستعبادِ المجحفِ لدى هذا الإسلام. لذا، فخاصيةُ استعبادِ وعبوديةِ الكردِ بالتناسبِ مع مدى انخراطِهم في صفوفِ إسلامِ السلطة، هو أمرٌ بالغُ الأهمية. ذلك أنّ إرادةَ الحياةِ الحرةِ الكائنةَ في الثقافةِ الكردية، قد شهدَت تحطماً فظيعاً مع إسلامِ السلطة. ومقابل ذلك، فالمقاومةُ المُبداةُ تأسيساً على العَلَويةِ والإيزيديةِ على صِلَةٍ بالتقاليدِ الزرادشتيةِ القديمة، وقد لعبَت دوراً أساسياً في التحلي بإرادةِ عدمِ التخلي عن الحياةِ الحرةِ وعن الثقافةِ التي تُمَكِّنُ من عيشِها. وهكذا، كانت المذاهبُ والطرائقُ الدينيةُ المتهربةُ من إسلامِ السلطة، قد ساهمَت في بناءِ حياةِ مجتمعٍ أكثر حريةً وأخلاقيةً، ما دامَت لَم تُصَبْ بعَدوى السلطة. لقد كانت ضرباً من تنظيماتِ الدفاعِ الذاتيِّ في العصورِ الوسطى. من هنا، وانطلاقاً من هذَين السبيلَين أساساً، حافظَت الثقافةُ الكرديةُ في العصورِ الوسطى على وجودِها، ولَم تَعِشْ الاستعبادَ من الأعماق، بل ما انفكّت متشبثةً بحريتِها لدرجةِ الولعِ والهيامِ.

زردشت ميدي الأصل

إلى جانبِ عدمِ كونِ الهويةِ الأثنيةِ لزرادشت قضيةً هامة، إلا أنَّ كلَّ الاحتمالاتِ تُشيرُ إلى أصولِه الميدية. وكلمةُ ماغ Mağ في اللغةِ الكرديةِ تُعَبِّرُ عن جمراتِ النارِ المُحمَرَّةِ المتراكمةِ في موقدِ النار. نحن نَعلَمُ أنَّ القبائلَ الميديةَ تعيشُ القِسمَ الأكبرَ من حياتِها في شتاءاتِ جبالِ زاغروس القارسةِ مُلتفةً حول تلك المواقد Mağ، فتَدُورُ الأحاديثُ وتُعطى المواعظُ الأعمق حولَها. ولهذا السببِ يُسمّى الواعِظون بالماغيين Mağî. قدسيةُ النارِ معروفةٌ في الزرادشتية. ذلك أنهم يَعلَمون علمَ اليقينِ من خلالِ حياتِهم اليوميةِ استحالةَ الحياةِ بلا نار. تَسُودُ القناعةُ بأنّ زرادشت عاشَ في الشمالِ الغربيِّ من إيران الحالية، أي في منطقةِ ميديا. وله مبادئُه الشفافةُ بشأنِ الحياةِ الاجتماعية. هذا ويُولي أهميةً كبرى للعلاقةِ السليمةِ بين الأزواج. فالأواصرُ الأدنى إلى المساواةِ والحريةِ هي التي كانت سائدةً بين الأزواج، بدلاً من سيادةِ الهرميةِ المتجذرة. أما قولُ الكذب، فكان الرذيلةَ الأشنع أخلاقياً. كما وكانت الحياةُ الاجتماعيةُ البعيدةُ عن علاقاتِ التبعيةِ والعبوديةِ ذات أهميةٍ عظيمة. أما الزراعةُ وتربيةُ الحيوان، فكانتا نشاطَين اقتصاديَّين مُحَبَّذَين. وكان يَسُودُ تعامُلٌ بيئويٌّ تماماً تجاه الحيوانات. إذ كان يتمُّ تَجَنُّبُ أكلِ اللحوم، بينما الأعمالُ الزراعيةُ كانت مُتكافِئةً مع العبادة.

بالإمكانِ القول أنها أَثَّرَت في الثقافةِ الإغريقيةِ عبر قناةِ الميديين. والميديون يَشْغلُون الحيزَ الأوسعَ من تاريخِ هيرودوت. بينما لا يَمُرُّ اسمُ البرسيين كثيراً كشعب. يُعتَقَدُ أنّ أكثرَ ما أَثَّرَ في الإغريقِ هو الشخصيةُ الميدية. وبِحُكمِ ارتباطِ الشخصيةِ بالأخلاق، فتأثيرُ الزرادشتيةِ أمرٌ مفهوم. حيث ليس عسيراً تخمينُ أواصرِ الجسارةِ والصدقِ مع هذه الثقافة. كما ليس عسيراً استشفافُ الدورِ العظيمِ لهذه الثقافةِ في أساسِ الإمبراطوريةِ البرسيةِ – الميدية.

بالمقدورِ القول بكلِّ يُسرٍ أنَّ المونارشيةَ الإيرانيةَ قد أَفرَغَت هذه الثقافةَ من فَحواها. هذا ويُمكِنُ التفكيرُ بأنَّ كونَ الميديين هم الأصحابُ الحقيقيون لتلك الثقافةِ هو الذي أَثَّرَ في سلوكِ هذا الموقف. كما للمسيحيةِ والإسلامِ أيضاً نصيبُهما في تطويقِ تلك الثقافة. إذ من المُتَوَقَّعِ أنْ يَقتَرِبَ كِلا الدينَين منها بهذا المنوال، نظراً لجوانبهما التي تَفرضُ النمطيةَ والتجانُسَ وللدوغمائيةِ الدينيةِ التي تَطغى عليهما. فهي تنتَصِبُ أمامَهما عائقاً أيديولوجياً جدياً. بناءً عليه، بالمستطاعِ القول أنها قُمِعَت بإجراءاتٍ صارمةٍ للغاية (وخاصةً مِن قِبَلِ الإسلام). ويُخَمَّنُ أنَّها تَلَقَّت الضربةَ الكبرى في الفتوحاتِ الإسلامية. الوثائقُ المتبقيةُ في حوزةِ اليدِ مجرَّدُ بقايا متناثرةٍ لا تَعكِسُ حقيقتَها كثيراً. ونظراً لعواملِ المنطقةِ وطابعِها، فقد تَكُونُ التمرداتُ والمقاوماتُ التي أبداها الشيوعيون المَرموقون من أمثالِ مزدك وبابك هي آخرُ تمثيلٍ للزرادشتية. فكِلاهما باتا رمزَ البسالةِ بمقاوماتِهما ضد المونارشيةِ الإيرانيةِ – الساسانيةِ المتفسخةِ من جهة، وضد السلاطنةِ العباسيين المنغَمِسين في الملذّاتِ واللهوِ من جهةٍ أخرى. مع ذلك، فتأثيرُهما على الميترائيةِ والمانويةِ هامٌّ، مثلما ذَكَرنا.

الزرادشتيةَ لَم تَفنَ

مُناهَضَةُ المدنيةِ على أرضيةٍ أخلاقية، والتحلي بالشخصيةِ الرزينةِ في الحياةِ الاجتماعيةِ ("الإنسانُ الأعلى" لدى نيتشه)، يُعَدَّان قيمتَين مبدئيَّتَين لا غِنى عنهما في الحضارةِ الديمقراطيةِ أيضاً. وإحدى الشرايينِ الأوليةِ التي ينبغي على الحضارةِ الديمقراطيةِ تَبَنّيها وتغذيتَها في ثقافةِ الشرقِ الأوسط، هي التقاليدُ الزرادشتية.

القضيةُ الأساسيةُ الأخرى المتعلقةُ بالزرادشتيةِ هي أواصرُها مع الأديانِ الإبراهيمية. كَم يُمكِنُ اعتبارها مدرسةَ نُبُوَّةٍ قائمةٍ بذاتِها؟ بأيٍّ من المعاني يُمكِنُ إضافتَها إلى سلسلةِ الأنبياءِ الإبراهيميين؟ الجوابُ الذي سيُعطى على هذَين السؤالَين هو أنَّ زرادشت مَقبولٌ ومُستَساغٌ بنسبةٍ عاليةٍ في الأديانِ الإبراهيمية. فتأثيرُه أكيدٌ وشاملٌ في ترتيبِ التوراة، وبالتالي الإنجيلِ والقرآنِ أيضاً.

الزرادشتيةَ لَم تَفنَ. بل سيَكُونُ من الأصحِّ القولُ أنها استُسيغَت وهُضِمَت داخلَ الأديانِ الإبراهيميةِ الثلاثة، وبالتالي، فهي تعيش. بَيْدَ أنَّ مُعِدِّي ومُنَظِّمي الكتابِ المقدس قد استَوعَبوا كلَّ الأنبياءِ السابقين لإبراهيم، وفي مقدمتهم موسى ومحمد، واحتَوَوهم في الدينِ الإبراهيميّ، بدءاً من آدم، مروراً بنوح، ووصولاً إلى إدريس . بل وحتى أنهم أدرَجوا الإسكندرَ في اللائحةِ باسمِ الإسكندرِ ذي القرنَين . وهكذا أمثلة كثيرة. ولدى إدراكِ تقاليدِ تنظيمِ وإعدادِ الكتبِ المقدسةِ على هذه الشاكلة، فسيَكُون بالوِسعِ التبيان بكلِّ سهولةٍ أنَّ زرادشت لا ينفَكُّ مستمراً بحضورِه نبياً إبراهيمياً.

يتميز نظام الرقص والموسيقا الكردي بكونه الثقافة الأكثر زخماً والفن الأسمى في قيمته في منطقة الشرق الأوسط.

لم يشهد أسلاف الكرد تمايزاً طبقياً عميقاً، رغم معايشتهم لنظام السلطة الأبوية بشكل وطيد في العصور الأولى. يعود ضعف التمايز الطبقي ذاك، رغم رسوخ هرمياتهم، إلى مدى التأثير الوطيد للعشائر الرحّل القاطنة في أحضان الجبال بالأغلب. فالجماعات العشائرية والقَبَلية التي تسودها علاقات القرابة، لا تسمح بتاتاً بتطور العبودية داخل صفوفها. وبالأصل، فالعبودية بالأكثر هي ثمرة الحضارة المدينية. تطغى الصبغة الملحمية على العناصر الفلكلورية في المجتمع الكردي. وبما أن الملاحم تتطرق إلى ذكر البطولات، لذا يرجح الاحتمال بأنها متبقية من العهد الهرمي. تَرجِع الألحان العذبة الملحمية لكل من ملاحم "مم وزين Mem ü Zin" و"ممه آلان Memê alan" و"درويش عبدي Derwêşê Avdi"، إلى الموسيقا السومرية. هذا ومن المحتمل أن تكون من صنع الأنساب الهورية في أعوام 4000ق.م، وأتت إلينا عن طريق السومريين. يتميز نظام الرقص والموسيقا الكردي بكونه الثقافة الأكثر زخماً والفن الأسمى في قيمته في منطقة الشرق الأوسط. يمكن مشاهدة الوجود الكردي التاريخي بالأرجح في أنظمة الرقص والموسيقا لديهم. وبالمقدور تدوين الملاحظات المشابهة عن طريق سلوكيات المرأة ومواقفها، نمط لباسها، ورِقّة حركاتها ورشاقتها. ترجع أصالة أنساب الكرد في منبعها إلى العصور الأولى. حيث لعبت الطبيعة القاسية للجبال الوعرة، والمقاومة المستمرة تجاه الغزوات والاستيلاءات المجحفة المتعاقبة؛ دوراً أولياً في تكوّن الماضي العريق لهذه الأصالة.

من المفهوم أيضاً أن العهد الهيليني طبع أثره على العبور إلى العصور الوسطى. هذا وتتسم مماليك "الأبغار" التي كانت "أورفا" مركزها، و"كوماغنا" التي جعلت من "أديمان ساموسات" مركزاً لها، و"بالميرا" في سوريا؛ بنفس الخصائص، وباحتضانها الأثر الهيليني القوي. وقد برزت هذه المماليك في عام 3000ق.م. إنها تشكل أولى الأمثلة البرّاقة للتركيبة الشرقية – الغربية الجديدة في التاريخ. وتمثل هذه الحضارات المستمرة حتى فتح روما (انهيار بالميرا الأخير كان في 269م)، فترة تطور مهمة في المنطقة. وتعود الآثار التاريخية الموجودة في أورفا ونمرود وبالميرا (تدمر) إلى هذه المرحلة. إنها حضارات كانت ذات صلة وثيقة بالكرد. ونشاهد أن اللغتين الآرامية والهيلينية احتلتا الصدارة في هذه المرحلة. شكَّل الكرد أوساطهم عبر الزراعة والترحال بالأغلب، مقابل هذه الحضارات المتحكمة بالأرجح بالطرق التجارية. ولا تزال بقايا هذا النظام المستمر حتى راهننا، تحافظ على وجودها. حيث كادت الصبغة الأجنبية للمراكز المدينية، والصبغة الكردية للقرى والترحال، تشكل ثنائية دياليكتيكية.

لا يطرأ التغيير على الثقل الكردي في الإمبراطورية الساسانية الناشئة في بدايات القرن الثالث الميلادي. حيث تشكل الزرادشتية فيه مصدراً أيديولوجياً أساسياً. أما التحديث، فكان على يد النبي "ماني"، الذي عاش في الفترة ما بين (210 – 276م). قام ماني بتكوين تركيبة جديدة من جميع أديان تلك الحقبة، وجعلها حبكة ذهنية أساسية في الإمبراطوريتين الرومانية والساسانية، سعياً منه لخلق الإصلاح وترسيخ السلام. لكنه يتعرض لسخط الرهبان الزرادشتيين الأكثر تزمتاً، ليلقى حتفه على أيديهم. رغم ذلك، فقد ترك أثره حتى يومنا الحالي كنهج ذهني وطيد. يتزامن الانتشار المسيحي مع هذه المرحلة. ونخص بالذكر مرحلة أورفا ونصيبين (نزيبيس Nizibis)، والتي أثرت على الكرد أيضاً باعتبارها مراكز الديانة المسيحية الأقوى. تعاش الديانة المسيحية حينها بدرجة نسبية، ذلك أن وجود الديانة الزرادشتية لدى الساسانيين يعيق الانتصار التام للمسيحية.

يسود التخمين بتطور البنية الإقطاعية لدى الكرد في العهد الساساني (216 – 652م). والمانوية ضرب من الإسلام المبكر. وماني بذاته أيضاً هو ميلاد مبكر لسيدنا محمد. إلا إن الحروب المدمِّرة بنسبة كبرى بين الإمبراطوريتين الرومانية والساسانية (خاصة على خط ديار بكر – نصيبين) استمرت في تأثيراتها سنين مديدة. حيث، وعلى النقيض من العهد الهيليني، لم يشهد المجتمع وجه التطور المريح. وشوهدت الرقابة بين كل من المسيحية والزرادشتية. أما النسطورية، فهي بالأغلب تيار مسيحي رقيب في ظل التأثير الساساني. يشهد الآشوريون، المتقمصون للهوية المسيحية والمعروفون باسم السريانيين، حركة نشيطة للغاية في هذه الأثناء. خاصة وأنهم قاموا بنشاطات ذات قيمة أرشيفية ثمينة. وقد لعبوا دوراً يضاهي ما قام به الإغريق في نشر العيسوية، وأَعَدّوا العديد العديد من المطارنة. هذا ويُخَمَّن أنهم طوروا آداباً انتشرت في الأرجاء، وأسسوا الأكاديميات المتطورة في كل من أورفا ونصيبين وسيرت. كما ولهم النصيب الأوفر في تكوُّن مركز "غوندي ساهبور" العلمي لدى الساسانيين. تستمر اللغة الآرامية هنا في تفوقها اللغوي المشترك. ففي حين انتقلت اللغة الإغريقية نحو الغرب، أي نحو الساحة البيزنطية، غدت اللغة الآرامية لغة التجارة والأدب والدين السائدة في الشرق.