تَبَنّيَ الكردياتية هو شيءٌ أشبَهُ بتَحَمُّلِ عبءِ جبلٍ شاهق-٢-

عمليةُ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ، هي التعبيرُ التاريخيُّ والاجتماعيُّ الجديدُ عن الوجودِ الكرديِّ وحياتِه الحرة...

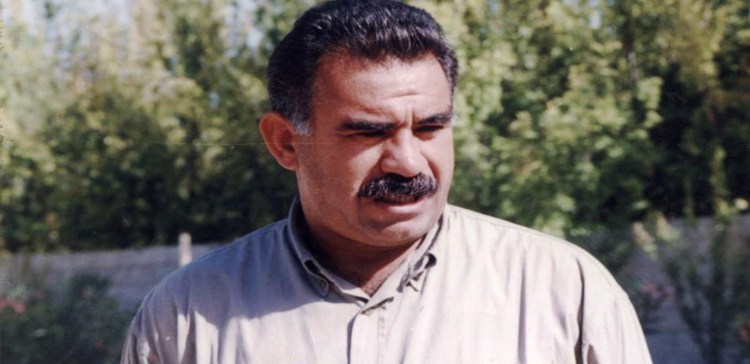

عبد الله أوجلان

عبد الله أوجلان

الإسلام هو آخر أكبر ثورة في الحضارة الشرق أوسطية.

يتم التخمين بتطوير الكرد لتقاليدهم الإقطاعية، ومرورهم بتحول اجتماعي في هذا الاتجاه, خلال تلك المرحلة (250 – 650م). ويشير تطور الإقطاعية إلى التمايز الحاصل في البنية الإثنية أيضاً، حيث يزداد تطور ورسوخ الأواصر الإقطاعية في المجتمع الكردي. وتنفجر الثورة الإسلامية في هذه المرحلة من تطور الحضارة الإقطاعية. الديانة الإسلامية أساساً هي ثورة ذهنية وبنية أيديولوجية وطيدة للمجتمع الإقطاعي الأرقى نظاماً، بحيث أطرأت التحولات على العلاقات العبودية المتصلبة والأواصر الإثنية المعيقة للتطور؛ وذلك على أساس التمدن. إنها تطبيق ثوري للتطور الطبيعي الحاصل في أوروبا، وفي الهند والصين. هذا وتُعَد الإسلامية آخر أكبر ثورة في الحضارة الشرق أوسطية. حيث تلعب الدور الأيديولوجي والسياسي الأولي في البناء، ضمن سياق تطور المجتمع الإقطاعي، حتى القرن الثاني عشر تقريباً.

أسفرت الديانة الإسلامية القاطعة أشواطاً سريعة في التقدم مع انهيار الساسانيين (650م)، عن خلق أرستقراطية إقطاعية في صفوف الكرد أيضاً. وغدت القوى الهرمية والدولتية الكردية، التي مرت بتحول بارز تحت تأثير التعريب القوي، من أقوى المجموعات الاجتماعية والسياسية في هذه الفترة. حيث أسست أقوى السلالات السياسية في الشرق الأوسط بتأسيسها للسلالة الكردية الأيوبية (1175 – 1250م)، وساد نفوذها بشكل ملحوظ بين الكرد أيضاً. من جانب آخر، عاشت السلطنة السلجوقية المستلمة للإمبراطورية من العباسيين في عام 1055م، بشكل متداخل مع الكرد، بحيث سادت المشاطرة بينهما أكثر من الاشتباكات المتداخلة، التي لا نزال نراها اليوم في كركوك. هذا وقد أحرزت الدول الإقطاعية المهمة ذات الأصول الكردية أشواطاً مهمة من التقدم، من قبيل "شدادي Şeddadi" و"آل بُوَيْه Büveyhoğulları" والمروانيين (990 – 1090م). وأُسِّست آنذاك العديد من الإمارات والحكومات الكردية الأخرى، كانت أطولها عمراً إمارة "آل شرف خان Şerefhanoğulları" التي جعلت من "بتليس" مركزاً لها واستمرت حتى عهد سليمان القانوني. تمخضت خصائص المجتمع الإقطاعي عن تحول مهم في ذهنية المجتمع الكردي، بحيث لم يعد ثمة أثر لبقايا الزرادشتية، ما عدا الزرادشتيين (الإيزيديين). والاحتمال الأكبر هو لعب هذا التحول دور الثورة المضادة في تطور التواطؤ الكردي.

استقبالُ الكردِ للإسلامِ لَم يَكُن متكاملاً

فكما اختلفَ اقترابُ كُردِ الجبالِ منه عن كُردِ السهول، كذلك اختلفَ تعاطي الشرائحِ العُلويةِ له عن السُّفليةِ منها. فرجالاتُ الدينِ الزرادشتيونُ والقبائلُ التي لَم تستسلمْ لأولى ضرباتِ الفتحِ الإسلاميّ، ثابَرَت على مقاومتِها ردحاً طويلاً من الزمن، بالانسحابِ إلى أغوارِ الجبالِ والانزواءِ إلى قِممِها، مثلما فعلَت دوماً طيلةَ سياقِ التاريخ. والشرائحُ الرئيسيةُ التي استمرت على التصدي براديكالية، أي العَلَويةَ منها والزرادشتية، إما أنها فَضَّلَت الإسلامَ المضادَّ للإسلامِ السُّنِّيّ، أو عدمَ اعتناقِ الإسلامِ أصلاً. وانطلاقاً من أماكنِها في الجبال، يُدرَكُ أنّ المذهبَ العَلَويَّ يُمَثِّلُ الثقافةَ العقائديةَ للشرائحِ الراديكاليةِ التي صانت وجودَها الثقافيَّ المقاوِمَ التقليديّ، وعَدَّت الانصهارَ كُفراً وإلحاداً، وقَبِلَت الإسلامَ بالقدرِ الذي يتناغمُ ووجودَها الثقافيّ. لذا، من العسيرِ نعتُ العَلَويةِ بالثقافةِ الإسلاميةِ بالمعنى التامِّ للكلمة. بل هي الثقافةُ التي تتمسكُ بثقافتِها العشائريةِ والقبائليةِ بنسبةٍ كبرى، وتتبنى بعضَ القيمِ الإسلاميةِ بالمقدارِ الذي تتناسبُ فيه مع ثقافتِها، وذلك بعدَ صهرِ تلك القيمِ بما يتواءمُ معها هي، وليس مع الغير. وبسببِ خصائصِها هذه، فإنّ تشابُهَها مع الوجودِ الثقافيِّ واللغويِّ الهوريِّ الذي كان قائماً قبل خمسِ آلافِ سنة، أمرٌ مفهومٌ وواضح. ذلك أنّ تصدّيَهم المتواصلَ إزاءَ حملاتِ الاستيلاءِ الخارجية، وثقافةَ الحياةِ القَبَلِيّةِ المتينةِ والمرصوصةِ التي تقتضيها حياةُ الجبال؛ إنما يُوَلِّدُ معه تلك النتيجة.

الزرادشتية في الوسط الإسلامي ضرب من ضروب المقاومة الثقافية

بينما سادت اللغة العربية في المدن المُؤَسْلِمة (المعتنقة للدين الإسلامي)، لم تشهد اللغة والثقافة الكردية مرحلة تقهقر أو تراجع. حيث برز أول مؤلفي الملاحم المدونة، مثل ملحمة "أحمد خاني Ahmedê Xani"، في هذه الفترة. وتجذرت الثقافة ذات الغطاء الإسلامي في صفوف الكرد أيضاً، مثلما هي حال كل الجماعات الإثنية. رغم ذلك استمر تواجد الاشتباكات مع العشائر العربية الاستيطانية في جنوب كردستان، وخاصة الاشتباكات مع عشيرة شمّر، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا الحالي. وما ملحمة "درويش عبدي" سوى ملحمة تُصوِّر هذه الاشتباكات، وتنوِّه إلى الإصرار على الأصول الزرادشتية، وتحمل بين طياتها الآثار الثقافية الكردية الراسخة. يُخمَّن أن مجرياتها تعود إلى القرن الثامن عشر. فالزرادشتية في الوسط الإسلامي ضرب من ضروب المقاومة الثقافية. إنها مقاومة نبيلة للثقافة الكردية إزاء الاغتراب. تأتي العَلَوية الكردية الواهنة، الموالية لسيدنا علي، والمتقمصة للرداء الإسلامي، في المرتبة الثانية بعد الزرادشتية، بكونها المقاومة الثقافية الكردية الراسخة. إنها نوع من الشيعية بين صفوف الكرد. مقابل ذلك، برزت السمات الأكثر رجعية وتواطؤاً بين صفوف الكرد الجنوبيين القريبين من السهول بشكل خاص، والمعتنقين للإسلام السُّنّي المتطور داخل صفوفهم. حيث مارس هؤلاء الممثلون الأقوياء للذهنية الإقطاعية التجارية، والناكرون لأصولهم الثقافية، خيانة مثلى في مدن أورفا وماردين وسيرت والمناطق المجاورة لها، على وجه الخصوص. إنهم متواطئون ومنفعيون مذهولون. أما بين صفوف الكرد القابعين تحت التأثير الإيراني، فقد لوحظت نسبة أقل من الفساد، حيث حافظوا على جوهرهم الثقافي الوطني ببناهم الأصيلة الجديرة بالثقة.

اتفاق الكرد والترك

استمرت العلاقات الكردية – التركية المهمة في هذه الفترة ضمن وئام وود وتعاضد ساد الدول والعشائر الإثنية الكردية والتركية، أكثر من أن تكون علاقات صِدام واشتباك؛ وذلك بسبب طغيان التأثير البيزنطي عليها. هذا وقد لعب الطابع المسيحي للأرمن والسريانيين دوراً مهماً في هذه التقربات. وما معركة ملازكرت (1071) في جوهرها سوى حرباً معتمدة على التحالف الكردي – التركي.

أما العشائر التركمانية القاطنة بين صفوف العشائر الكردية، فقد شهدت انصهاراً مهماً في ظل الثقافة الكردية الأكثر رسوخاً في تلك الفترة. إلا إن هذه المرحلة التي استمرت حتى نهايات القرن التاسع عشر، انقلبت رأساً على عقب مع تأسيس الجمهورية. كانت الطبقات المهيمنة بين الكرد تشكل الدعم الأقرب للعثمانيين، بدءاً من عهد ياووز عموماً، مع تمتعها بامتيازات خاصة واسعة النطاق. استمرت هذه الوضعية حتى بدايات القرن التاسع عشر، ليبطل مفعولها وتَفسُد مع وطأة أولى خطوات الاستعمار الغربي في المنطقة اعتباراً من ذاك القرن. هذا وقد لعبت سياسة الإدارة المركزية الخائرة القوى دوراً بارزاً في جمع الضرائب بإفراط وفرضها التجنيد الإجباري. وهكذا ترك الود والصداقة والتعاضد مكانه للتمردات.

الشراكة الإستراتيجية الثالثة

تُفتَح صفحة جديدة في التاريخ الكردي والمجتمع الكردي، بدءاً من القرن التاسع عشر. وبينما أسفرت هذه العلاقات السيئة مع العثمانيين عن اندلاع التمردات، فقد أدى المبشِّرون الإنكليز والفرنسيون إلى خلق أوضاع معقدة وعسيرة بتأثيرهم على الكنائس الأرمنية والسريانية، وحثّهم إياها على التوجه نحو الانفصالية. هكذا تسوء العلاقات القائمة بين كل من الأرمن والآشوريين والكرد. وقد أفضى دمار تلك العلاقات فيما بينهم جميعاً من جهة، وبينهم وبين الإدارة العثمانية من الجهة الثانية؛ إلى ولوجهم مرحلة مشحونة بالمخاضات الأليمة الأشد وطأة طيلة تواريخهم. تنتهي هذه المرحلة بالتصفية الجسدية والثقافية للأرمن والسريانيين (بنسبة كبرى)، أصحاب الثقافتين المعمِّرتين ألف عام؛ وذلك بُعَيد الحرب العالمية الأولى في 1918. أما العلاقات القائمة بين القومين الكردي والتركي، ورغم إصابتها بالهرش والخدش الجدي؛ إلا إنها لم تؤدِّ إلى حدوث انقطاع حقيقي بالأبعاد التي شهدها الأرمن والسريانيون. لهذا السبب شارك الكرد مع الأتراك في الحرب التحررية الوطنية القائمة في العشرينات من القرن العشرين. بذلك كانوا قد دخلوا المستوى الثالث الرفيع لهذه الشراكة الإستراتيجية والبنيوية المبتدئة في عهد كل من ألب أصلان وياووز. ومثلما شهد التاريخ بعين اليقين، فلولا الدور الإيجابي للكرد للانتصارات في معركة عام 1071 بقيادة ألب أصلان، ومعركتَي عام 1514 تجاه الصفويين، وعام 1516 و1517 تجاه المماليك المصريين، واللتين قادهما ياووز سليم؛ لَما تحقق فتح العشائر التركية لبلاد الأناضول، ولا انتشار الإمبراطورية العثمانية في المشرق والمغرب. استمرت هذه التوجهات والميول التاريخية في العشرينات. حيث أعاقت هذه الشراكة الاستراتيجية الثالثة من حدوث التوسع الإمبريالي، ومنحت ثورةَ الجمهورية فرصة النجاح والانتصار.

إلا أن تقييم الشريحة العليا الإقطاعية والمتواطئة التقليدية للكرد، مسألةَ الجمهورية بشكل خاطئ، وانخداعها السهل بنوايا الإمبريالية الضامرة، وتوجهها نحو العصيانات والتمردات؛ آل إلى قيام مؤسِّسي الجمهورية بتعديل سياساتهم. أي أن تراجعهم عن مشاريع الحرية الكردية – التركية المشتركة، تسبب في بدء مرحلة هي الأسوأ على الإطلاق في تاريخهم. أدى هذا السوء الاستراتيجي في العلاقات الكردية – التركية، إلى إنكار الكرد، وإبقائهم متخلفين، وصهرهم بالإرغام، وبالتالي تهميشهم كلياً خارج إطار النظام. أما القبول بهم تناسباً مع استتراكهم، فقد جذَّر تلك السياسات أكثر فأكثر. ومقابل التَّنَوُّر العظيم الحاصل في عموم العالم في أعوام السبعينات، أدت هذه السياسات التعتيمية الداكنة بحق ظاهرة الكرد وكردستان، إلى بروز حركة متنورة كردية جديدة، ومن ثم إلى بدء مرحلة من المقاومة السياسية والعسكرية ممثَّلة في PKK. هكذا نكون دخلنا مرحلة مشحونة بالآلام والاشتباكات في العلاقات الكردية – التركية، ولكنها بنفس الوقت مرحلة مشرِّفة.

سياسات الصهر الإرغامي على ثقافة كردستان

الصهر هو أحد السياسات الاجتماعية التي غالباً ما تلجأ إليها أحلاف الحرب والسلطة. يتمثل الهدف الأولي لسياسات الصهر، التي تعني الإذابة الثقافية بتعبيرها العام، في تهميش اللغة المحلية التي تعد الوسيلة الأساسية المستخدَمة في الذهنية، وتفعيل اللغة الحاكمة عوضاً عنها؛ وذلك بغرض تجريد الطرف المقابل القابع تحت الهيمنة من كافة قدراته في المقاومة والصمود. حيث يُعمَل على إضمار وشل تأثير الثقافة واللغة المحليتين عبر اللغة الرسمية، وتضييق الخناق عليهما؛ بحيث يُشَلُّ دورهما تماماً في عملية التواصل. في حين يحظى بالكسب كل من يَستخدم اللغة والثقافة السائدة والحاكمة كلغة سياسة واقتصاد، وكلغة للسمو والقراءة والعلم. أما نصيب مَن يستخدم اللغة والثقافة المتعرضة للقمع والاضطهاد، فهو الضرر لا غير. هكذا يصعب على اللغة المحلية الصمود أمام لغة السلطة مع مرور الأيام، في إطار هذه الثنائية والمفارقة. إذا ما كانت تلك اللغة المحلية لم تبلغ بعد مستوى اللغة المدوَّنة، ولم تؤسِّس بعد لهجتها الحاكمة؛ فإن المآل الذي ينتظرها هو السواد الحالك. هذا ولا يطبَّق الصهر في مجال اللغة وحسب، بل وفي جميع المؤسسات الاجتماعية المتشكلة على يد السلطة ذاتها. حيث تعاش عملية الأقلمة والمطابقة في جميع المستويات، حسب الواقع المؤسساتي للبلد أو الدين أو المجموعة أو الزمرة المهيمنة. كلما تم تعريف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل وحتى الذهنية بشكل رسمي، وعُمِل على صونها قانونياً؛ كلما تعرضت مؤسسات الأقليات والفئات المغلوبة الأخرى للصهر الإرغامي أو الطوعي بما يتوافق والمؤسسات المهيمنة، لتحتل أماكنها ضمن رسمياتها. وبقدر ما ينشط القمع والمنفعة الاقتصادية والسياسية، يقوم الصهر بلعب دوره بنفس النسبة.

لقد لعب الصهر الإرغامي المطبَّق على الوجود الثقافي لكردستان دوراً تخريبياً يماثل – على الأقل – ما لعبته الحروب والممارسات الإرهابية. بمقدورنا تطبيق الأسلوب التاريخي ذاته والوصول به حتى العصور الأولى. لن نبالغ أبداً إن قلنا أن اللغة السومرية هي أول وأعظم لغة وثقافة صهر شهدها التاريخ. بمقدورنا فهم هذه الحقيقة من نظام ألفاظها وتركيب جُملها. إن أعظم لغات الصهر التي كانت سائدة في العصور الوسطى في منطقة الشرق الأوسط هي على التوالي: اللغة السومرية، ومن ثم الهورية والميتانية والأورارتية والميدية والبرسية، ومن بعدها اللغتان البابلية والآشورية المنتميتان إلى الأصول الأكادية، ومن ثم اللغة الآرامية. من الممكن رؤية هذه الحقيقة في الكتابات الحثية والأورارتية والميتانية والميدية والبرسية. حيث كانت اللغة الآرامية لغة التفاهم كلغة "إثنية أممية"، مثلما هي الحال بالنسبة للغة الإنكليزية في راهننا. نخص بالذكر هنا شيوع اللغة الآرامية كإحدى لغات التدوين لدى أرستقراطية الدولة وبيروقراطيتها، كمثال طالما يمكن مصادفته. حيث تُستخدَم اللغتان المحلية والآرامية معاً. ومثلما نشهد في عصرنا الحالي بأن تكون لغة السلطة الحاكمة هي اللغة الرسمية المتداوَلة في علاقات الدولة، ففي تلك الأثناء كانت الآرامية – ومن قبلها الأكادية والسومرية – هي اللغة الرسمية، في حين كانت اللغة المحلية صلة التواصل الشفهية بين صفوف الشعب الأمي. والاحتمال الأغلب هو أن الفئة الأرستقراطية كانت تنطق باللغة الرسمية للدولة التي هي متواطئة معها. بالمقدور ملاحظة هذه الحقيقة في الوثائق المدوَّنة للأورارتيين. تماماً مثلما يتحدث أغلب إداريو الوطن التابع باللغتين الإنكليزية والفرنسية. تتميز اللغة الآرامية بمكانة جلية تبرز في النُّصُب التذكارية البرسية وآثارها الخالدة. حيث يجري تداولها في عموم منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها لغة الديبلوماسية والتجارة المشتركة. يشاهَد في كافة الوثائق المعنية بالميادين المعمارية والأدبية والقانونية، وفي مجال إدارة الدولة، أن الصهر لعب دوره الكثيف والبارز فيها. بل ويُخمَّن أن سيدنا عيسى أيضاً كان مُلِمّاً باللغة الآرامية. واللغة السريانية، التي هي الشكل القومي للآرامية، كانت وسيلة صهر أخرى متفشية. ومقابل ضيق حدود التأثير للغة العبرية، فقد سادت اللغة الهيلينية في منطقة الشرق الأوسط جمعاء. كانت اللغتان السريانية والهيلينية في رقابة فيما بينهما، كما هي حال اللغتين الإنكليزية والفرنسية في حاضرنا. كلتاهما كانتا تتصارعان على بسط نفوذهما في كردستان، وخاصة في مدنها. وما أورفا سوى نموذج مصغر لذلك، حيث تتمتع بثقافة عايشت اللغات الآرامية والأرمنية والسريانية والعربية والكردية، وأخيراً التركية. إلا إن الصهر المفرط يقود إلى كوسموبوليتية مفرطة. بمستطاعنا فهم هذه الحقيقة من الحالة التي تمر بها أورفا اليوم. تحتل اللغة العربية المرتبة الثانية بعد السريانية السابقة لها، في الثقافة الكردستانية. يقال بأن اللغة السريانية لعبت دورها كلغة تنويرية. تنبع هذه النتيجة من مكوث السريانيين في المدن أساساً. فالكرد يتداولون فيما بينهم لهجاتهم المحلية كلغة شفهية للقروية والبدوية، باعتبارهم شعب مملكة كوماغنا. إن مصادرهم المدونة محدودة، لكنها ليست معدومة. تشير العديد من الوثائق المدونة المعثور عليها في عاصمة الميتانيين "واشوكاني Waşukkani" (هوشبنار، وهي مدينتا رسوليان وعامودا الكائنتان اليوم على الحدود السورية – التركية)، إلى استخدام اللغة الكردية الأصلية (البدائية) كلغة كتابية في أعوام 1500ق.م.

العربية هي اللغة المتقدمة أو الظاهرة مع الإسلام

بسطت اللغة العربية هيمنتها بنسبة ملحوظة في كردستان. ويلعب الدور الأساسي في ذلك استخدام شريحة "الملا والإمام الحاج" (بشكل خاص) إياها كلغة عبادة بالضرورة. هذا بالإضافة إلى سيادة تقليد طراز حياة العرب في المدن. فالظهور بمظهر العرب، بدءاً من اللباس حتى تحديد النسَب والكنية؛ يكتسب قيمة الموضة الدارجة. ويُعَد تَقَلُّد المظهر العربي في حكايات السلالات، من ضمن الأصول والعادات. إنها – اللغة العربية – مؤثرة حتى على اللغة الفارسية (صاحبة خبرة الدولة الوطيدة) في ميادين التدريب والتعليم والموضة والسياسة والديبلوماسية والفن والعلم. بحيث تتعرض اللغة الفارسية لشبه الاستيلاء العربي كلغة. فكل الشرق أوسطيين يتسمون بأسماء وألقاب وكنى عربية. يستمر هذا التفوق بكل كثافة حتى تطور الدول القومية والوعي القومي.

الدولة القومية تعني صهر الثقافة المعنوية والإبادة العرقية الثقافية

لكون الدولةِ القوميةِ قاسِماً مشتركاً لكافةِ الاحتكارات، فهي لا تقتصرُ على بناءِ ذاتها تأسيساً على نهبِ الثقافةِ الاجتماعية المادية وغزوِها واستعمارها، بل وتؤدي دوراً مُعَيِّناً في صهرِ الثقافةِ المعنويةِ أيضاً. إذ تَجعلُ المعاييرَ الثقافيةَ لأثنيةٍ أو جماعةٍ دينيةٍ حاكمةٍ رسميةً بالأغلب تحت اسمِ الثقافة الوطنية، ثم تَشُنُّ الحربَ ضد جميعِ الكيانات الثقافية المتبقية. وبذريعةِ أنها "تضرُّ بالوحدة القومية"، تُهَيِّئُ النهايةَ لجميعِ اللغات والثقافات الموجودة في جميعِ الأديانِ والأثنيات والأقوام والأمم التي لا تَبرح محافظةً على وجودها منذ آلاف السنين. وهي تَعملُ ذلك بالعنفِ أو بالإغراءاتِ المادية. هكذا باتت اللغات، الأديان، المذاهب، والقبائل والعشائر الأثنية، والأقوام والأمم ضحيةَ هذه السياسة، أو بالأحرى ضحيةَ هذه الإبادة بما لا ند له في أيةِ مرحلةٍ من مراحلِ التاريخ. بل إنّ الإباداتِ الماديةَ (الإبادات الجسدية) مقابل الإباداتِ المعنويةِ ليست حتى بقدرِ حجمِ الأُذُن في الجَمَل. بالتالي، فالقيمُ اللغويةُ والثقافية المتسربلةُ إلى يومنا منذ آلاف السنين مع جماعاتها، غَدَت ضحيةً بذريعةِ طيشِ "الوحدة الوطنية"، وكأنها ممارسةٌ مقدسة.

تكاثفت مرحلة الصهر على اللغة والثقافة الكردية مع انتشار النظام الرأسمالي وتَشَكُّل "الدولة القومية". وأضيفَ نفوذ اللغة التركية المتصاعد إلى ضغط ونفوذ اللغتين العربية والفارسية. وأُذيبت اللغة الكردية وثقافتها، وسُحِقتا جيداً تحت حِدّة تأثير الثقافات واللغات الثلاث المستخدَمة كلغات وثقافات رسمية في مجالات العلم والتكنولوجيا المتزايدة؛ بعد أن كانتا حافظتا على وجودهما في ظل البنية الإثنية في العهود الأولى والوسطى. وقد حُدَّ من نطاق اللغة والثقافة الكردية مع الزمن بتأثير من القمع السياسي، بعد أن كانت أثمرت العديد من المأثورات الأدبية (أحمد خاني، مم وزين) في العصور الوسطى. وحُوِّلَت الكردياتية، كلغة وثقافة، إلى حالة تكتنفها الظنون والريبة. وغدت موضوع تهمة وإجرام؛ لتتحول بعدها إلى "علم الجريمة" بحد ذاته. وبقي الكردي وجهاً لوجه أمام أشد أشكال ممارسات الجرم والسجن إفراطاً ومغالاة على يد البورجوازية. حيث أُقحِمَت الظاهرة الكردية والمشاكل المتعلقة بها في صنف أخطر الجرائم وأشنعها. ومورست حملة الإذابة والتغريب عن الذات والارتباط بالثقافة واللغة الحاكمة بكل حِدّتها على وجود الظاهرة الكردية برمته، وبما يفوق أبعاد لغتها وثقافتها، في الدول القومية الثلاث (التركية والعربية والفارسية). وفُرِض الحظر على اللغة الكردية في جميع المناهج التعليمية، بما فيها التعليم باللغة الأم. لم يَعُدْ ثمة خيار سوى تعلم الحداثة في مدارس الدولة المهيمنة، وهذا فقط من أجل المقتدرين مادياً. أُخرِج الكرد ولغتهم الكردية من دائرة الحداثة، من جميع النواحي. وحتى إصدار أبسط أشكال الموسيقى أو الصحف أو الكتب الكردية، بات متهماً بـ"الكردياتية"، ليُدرَج في لائحة الجرم السياسي. بيد أنهم (الحكام) يطبقون في لغاتهم قوموية تخلِّف هتلر وراءها، بل ولا تمر حتى من جانب نظريات "الشعب الأسمى". لقد كان قول "الأمة النجيبة" عنوان العرب. وكانت التركياتية ذريعة السعادة وباعثها. والانتماء الفارسي كان أعظم نبل تاريخي. أما العواطف القوموية التي أضرمت الرأسمالية جذوتها، فكانت حُوِّلت إلى مخدر يواري كل أشكال التخلف.

"من أنتم؟"

لكن، ومع بدء حملة العولمة الكبرى الثالثة للرأسمالية، وبلوغ المحلية مرتبة القيمة المتصاعد نجمها، وانتشار التكنولوجيا (المذياع والتلفاز) الذي أَفرَغ حظر اللغة من محتواه، وكذلك إمكانيات أنشطة المواطَنة؛ تَمَكَّن الكرد ولغتهم من العثور على حيز معين، ولملمة قواهم والصحو من غفوتهم. بالطبع، ثمة دور بارز مؤثر ومعيِّن لحقيقة المقاومة العصرية، يتوارى في خلفية هذه الظاهرة. فالمقاومة الوطنية الديمقراطية جلبت معها الثقة بالذات، وأبرزت الهوية الكردية ولغتها وثقافتها. لقد كانت المقاومة الدفاعية تجاه عنف السلطة القتالية الخالقة للصهر (الإرغامي)، حاملة بين ثناياها ولادة اللغة الوطنية والثقافة الوطنية من جديد.

حسبما يُروى، يَسمَعُ زرادشت صوتاً مع طلوعِ الشمسِ بكلِّ بهائِها على ذرى جبالِ زاغروس التي يَعشَقُها زرادشت لِدرجةِ الوَلَع. ويَصرخُ في الصوتِ قائلاً: "قُلْ مَن أنت؟". إنه تفسيرٌ مَفادُه أنه هكذا التقى بالربِّ وحاسَبه. أما بالنسبةِ لي، فأنا على قناعةٍ بأنه شَرَعَ بمحاسبةٍ معنيةٍ بوجودِ الآلهةِ – الملوكِ السومريين المتحاملين على حريةِ شعبِ جبالِ زاغروس، والمستَهدِفين إياها لآلافِ السنين. إنه يتحرى ويُحاسِبُ قدسيةَ الملوكِ – الآلهةِ الذين هم أَشبَه بالمدنيةِ ذاتِها، مُحَقِّقاً بذلك ثورةَ الأخلاقِ الزرادشتية. إنها ثورةٌ على شاكلةِ ثُنائياتِ النور – الظلام والفاضل – الرذيل. إني أَنفرُ من المبالَغاتِ بِحَقّي بكلِّ تأكيد. بينما فَهمي ومُصادَقتي بكلِّ شفافيَّتي يُعَدُّ هَياماً بالنسبةِ لي. ومع مرورِ الأيامِ أَدرَكتُ بنحوٍ أفضل أنّ شخصيتي، التي تستقبلُ الحياةَ بكلِّ شفافيتِها بِوَلَعٍ كبيرٍ وكأنها مراسيمُ ومَأدُباتُ صداقة، تُواجِهُ كلَّ مَن تَحامَلَ عليّ. لقد كانت مُحاسبَتي إياهم لدى تَحامُلِهم عليَّ زرادشتيةَ الطابعِ لِحَدٍّ ما: "مَن أنتم؟". وهذا ما معناه أن هذه السطورَ تَعكِسُ ما تَعَلَّمتُه عن طريقِ معرفةِ ذاتي من جهة، وتَعكِسُ تَراكُمَ وعيي المتكوِّنِ بمحاسبةِ المتحامِلين عليَّ "مَن أنتم؟" من الجهةِ الأخرى.

تحليلي لنفسي ولِمُقَدَّسي المدنيةِ المستورةِ بألفِ غلافٍ وغلاف، إنما يعني تفكيكَ وحلَّ الظروفِ العسيرةِ أيضاً. ومحاسبتي لِمُقَدَّسي المدنيةِ عبر هذه السطورِ لدى سعيِهم إلى الدَّوسِ عليَّ دون الاكتراثِ بأيةِ حدودٍ أخلاقيةٍ أو سياسية، قد عَرَّفَتني ضمن جوٍّ من احتفالِ الهَيامِ على شخصيتي وتقاليدي وشعبي ومنطقتي وإنسانيتي وعالَمي. والتَّعَرُّفُ يعني الإدراك. وهذا بدورِه ما مفادُه العيشُ بلا خوف، والدفاعُ القويُّ عن الذاتِ ضمن الحياةِ بكلِّ غِناها.

الكردايتيةُ ليست واقعاً يقفُ بثبوتٍ دائمٍ في التاريخ

الكردايتيةُ ليست واقعاً يقفُ بثبوتٍ دائمٍ في التاريخ، بل الكردياتية تُطَوِّرُ وجودَها مارةً بالتحولات، مثلما هي كلُّ ظاهرةٍ اجتماعية. أما تحوُّلُها في حالتِها الراهنة، فأشملُ وأسرعُ بكثير. حيث أنّ الظاهرةَ الكرديةَ تَشهدُ في يومِنا الحاليِّ سياقاً انشراحاً واتضاحاً متعددَ النواحي. فالتعبيرُ الفنيُّ هو طرازُ التعبيرِ الأكثر بروزاً في هذا المضمارِ بنحوٍ تقليديّ. يَلوحُ أنّ الكردايتيةَ بجانبِها هذا تسعى نوعاً ما إلى التعريفِ بذاتِها عن طريقِ الموسيقى. أي أنّ الموسيقى من أهمِّ أنماطِ التعبيرِ في الحقيقةِ الكردية. هذا وثمة تطورٌ جادٌّ في النمطِ العلميِّ المُبَرهَنِ أيضاً. كما وتدورُ المساعي لإيضاحِ وبرهنةِ الكردايتيةِ بمختلفِ الأساليبِ من خلالِ المصطلحاتِ التاريخيةِ والسوسيولوجية. وانهماكُ الأكاديميين المتخصصين يصبُّ في هذا المنوالِ بالأغلب. زِدْ على ذلك أنّ المواقفَ ذات الأرضيةِ الأيديولوجيةِ تُقدِّمُ مساهماتٍ هامةً في مجالِ التعبيرِ عنها كحقيقة، بالإضافةِ إلى احتوائِها مزيداً من الأهدافِ التحرريةِ بين ثناياها.

عمليةُ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ، هي التعبيرُ التاريخيُّ والاجتماعيُّ الجديدُ عن الوجودِ الكرديِّ وحياتِه الحرة، والذي يستلزمُ الإمعانَ في التركيزِ والتمحيصِ فيه نظرياً وعملياً على حدٍّ سواء، ويقتضي إطراءَ التحولِ عليه.

أما صَونُ الكردِ لوجودِهم بطابعِه الثقافيّ، فيتأتى من قوةِ الثقافةِ التاريخيةِ التي يرتكزون إليها. لذا، يستحيلُ إيضاحُ تفضيلِهم الحياةَ الثقافيةَ على حياةِ المدنيةِ بكونِه تخلفاً ساذجاً أو بدائيةً بسيطة. فالثقافةُ التي عاشوها ليست ثقافةَ مدينةٍ أو طبقةٍ أو دولة، بل هي ثقافةٌ تُعاندُ في التشبثِ بالديمقراطيةِ القَبائليّة، ولا محلَّ فيها للتحولِ السلطويِّ أو الطبقيّ. والعجزُ عن التحكمِ اليسيرِ بالكردِ يُعزى إلى ديمقراطيتِهم الثقافيةِ هذه.

عمليةُ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ في كردستان، هي التعبيرُ التاريخيُّ والاجتماعيُّ الجديدُ عن الوجودِ الكرديِّ وحياتِه الحرة، والذي يستلزمُ الإمعانَ في التركيزِ والتمحيصِ فيه نظرياً وعملياً على حدٍّ سواء، ويقتضي إطراءَ التحولِ عليه. إنه يشيرُ إلى حقيقةٍ تستوجبُ وهبَ الذاتِ لها بدرجةِ العشقِ الحقيقيّ. فكيفما لا مكان لأيِّ عشقٍ زائفٍ في هذه الدرب، فإنه لا مكان فيه للسائرين المُرائين أيضاً. لقد أُغدِقَ السائرون على هذه الدربِ بكلِّ ما يلزمُهم من إيجابياتٍ ومحاسن بمنزلةِ العسلِ المُقَطَّرِ والمنحدرِ من أغوارِ التاريخِ البشريِّ السحيقة. أما التساؤلُ في هذا المنحى عن توقيتِ انتهاءِ عمليةِ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطية، فهو سذاجةٌ لا داعي لها. فموضوعُ الحديثِ هنا هو إنشاءٌ لن يكتملَ ما دامت البشريةُ قائمة. ذلك إنّ عمليةَ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ أيضاً تتميزُ بحريةِ خلقِها لنفسِها مجدداً كلَّ لحظة، تماماً مثلما يَكُونُ الإنسانُ موجوداً يخلقُ نفسَه بنفسِه لحظياً من خلالِ تحصنِه بالوعيِ الحرّ، وعلى غرارِ الكائناتِ الحيةِ التي تخلقُ نفسَها كلَّ لحظةٍ ضمن أصقاعِ الكونِ المترامية. وما مِن يوتوبيا أو واقعٍ أكثر مثاليةً من ذلك من الناحيةِ المجتمعية.

تَبَنّيَ الكردايتيةِ هو شيءٌ أشبَهُ بتَحَمُّلِ عبءِ جبلٍ شاهق

لذا، فقد انكبَّ الكردُ على إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ بقوةٍ عنفوانيةٍ لا تتزعزع، وبما يتماشى مع واقعِهم التاريخيِّ والاجتماعيّ. كما إنهم لَم يخسروا شيئاً لدى انعتاقِهم ذهنياً من براثنِ إلهِ الدولةِ القومية، الذي لَم يؤمنوا به أصلاً، بل خضعوا لنفوذِه عنوةً وإكراهاً. وعلى النقيض، فقد أزاحوا من على كاهلِهم عبئاً ثقيلاً، بل وتخلصوا من عبءٍ آلَ بهم إلى حافةِ الإبادة. ومقابل ذلك، فقد حظوا بإمكانيةِ كينونةِ الأمةِ الديمقراطية. إنه مكسبٌ ثمينٌ بقدرِ تثمينِ قيمتِه وتقديرِ مضمونِه. بناءً عليه، يتعينُ على الكردِ أفراداً ومجتمعاً، النظرُ إلى عميلةِ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطيةِ على أنها تركيبةٌ جديدةٌ وزبدةٌ مُرَكَّزةٌ مُستَخلَصةٌ من جميعِ الحقائقِ والمقاومات، ومن كافةِ الصياغاتِ التعبيريةِ الكامنةِ في الأغوارِ الغائرةِ لتاريخِهم ومجتمعيتِهم، بدءاً من العقائدِ الإلهيةِ الأنثويةِ الأعرق قِدَماً، مروراً بالزرادشتيةِ ووصولاً إلى الإسلام. كما يتوجبُ عليهم إدراكُها وتَبَنّيها وتطبيقُها على أرضِ الواقع. حيث إنّ جميعَ التعاليمِ الميثولوجيةِ والدينيةِ والفلسفيةِ القديمة، وكافةَ الحقائقِ التي يسعى علمُ الاجتماعِ المعاصرِ إلى تعليمِها، إضافةً إلى كلِّ ما تسعى حروبُ المقاومةِ والتمرداتِ إلى ذكرِه من حقائق فُرادى وجَمعاً؛ كلُّ ذلك يَجِدُ تمثيلَه في ذهنِ وبدنِ عمليةِ إنشاءِ الأمةِ الديمقراطية.

البحثُ في الكردايتيةِ من حيث هي ظاهرةٌ قائمةٌ بذاتِها، لا يكفي لتعريفِها. حيث هناك كيفيةُ حصولِ الأمرِ أيضاً. فمنذ أنْ تشكَّلَت الكردايتيةُ كظاهرة، حلَّ عليها سوءُ الطالعِ بمعاناتِها من أشدِّ حالاتِ الإشكالياتِ الشائكة. والظروفُ الجيوسياسيةُ جعلَت العيشَ الإشكاليَّ قدَراً محتوماً. وقد لاحظنا أنّ الأمرَ كذلك طيلةَ عصورِ التاريخِ قاطبة. وعندما تَكُونُ الحداثةُ الرأسماليةُ موضوعَ الحديث، تتحولُ القضايا إلى إبادةٍ جماعيةٍ بكلِّ معنى الكلمة. وتبدأُ النقاشاتُ تدورُ حول إشكالياتِ هل سيصونُ الكردُ وجودَهم أم لا، بل وحول هل هم موجودون فعلاً أم لا.

إنّ تَبَنّيَ الكردايتيةِ التي تُعَدُّ ظاهرتُها وقضاياها تاريخيةً وشاملةً إلى هذا الحدّ، هو شيءٌ أشبَهُ بتَحَمُّلِ عبءِ جبلٍ شاهق. وجَعَلنا من PKK واشتقاقاتِه المختلفةِ أدواتٍ لتَحَمُّلِ ذاك العبء. لا تُحْمَلُ الأعباءُ الاجتماعيةُ بسهولة. وإذ ما كانت تلك الأعباءُ مُطَوَّقةً بالإبادةِ والتطهيرِ العرقيّ، فمن الواضحِ جلياً مدى خطورةِ الحياةِ التي سيحياها أصحابُ تلك الأدواتِ والجهودِ التحرريةِ المبذولة. وPKK ومشتقاتُه تعبيرٌ عن وجهِ الحقيقةِ فيما يخصُّ الطابعَ الكرديَّ المحليَّ باعتبارِه ظاهرةً عضالاً من جهة، وفيما يتعلقُ بماهيةِ مُرادفِ نفسِ الظاهرةِ الإشكاليةِ ضمن الآفاقِ الكونيةِ من الجهةِ الثانية. إنه يُعلِنُ عن نفسِه ناطقاً رئيسياً وصاحبَ الممارسةِ العمليةِ الأساسيَّ باسمِ الحقيقةِ الكردية. وبهذا المنوالِ يَكُونُ PKK ومشتقاتُه قد بدؤوا بالمسيرةِ الدياليكتيكيةِ بصفتِهم تعبيراً عن الظاهرةِ الكرديةِ وحقيقتِها. وعندما تغدو الظاهرةُ والوعيُ (الحقيقة) واقعاً ملموساً، تظهرُ للعيانِ المرحلةُ التي أَسمَيناها بالتكوُّنِ الدياليكتيكيّ، أو تتبدى للملأِ الحركةُ التحرريةُ بذاتِ عينِها.

يجب حماية ثقافة الشرق الأوسط تجاه الرأسمالية

ما من مقاومة حصلت تجاه الحداثة الرأسمالية على الصعيد الثقافي، فيما عدا الشرقِ الأوسط. وحتى لو حدثت، فلم تستطع النجاة من ابتلاعِ الحداثة الرأسمالية لها، أو صهرِها في بوتقتها. هذه المقارنةُ لوحدها كافيةٌ لبرهانِ رسوخِ البنية الثقافية على الصعيدين التاريخي والاجتماعي. وكأنّ المكانَ الذي نشأتُ وترعرعتُ فيه هو مقبرةُ الثقافاتِ القديمة، فأينما تَحفر ستنبثق ثقافةٌ منه. وكأنّ الكردَ – الذين ينبغي أن أُعتَبَرَ منتمياً إليهم، والذين لم يتمكنوا من جعل أنفسهم مصطلحاً بعد – شهودٌ قابعون في صمتِ قبورِ هذه الثقافات جميعها.

هذا وبالإمكانِ أيضاً تعريفُ تصريحاتِ PKK وممارستِه العمليةِ على أنها اعترافٌ بالانفرادِ الكرديِّ والهويةِ الكردية، وعَولَمَتُهما. فالقولُ والعملُ يكتسبان معناهما من حيث كونِهما هدفاً نبيلاً وممارسةً عمليةً على دربِ حلِّ القضيةِ التي تعاني من أزماتٍ حادةٍ ضمن الظاهرةِ الكردية.

يتميز التقرب الواقعي من الظاهرة الكردية بأهمية تزيد عن أي وقت مضى. فالفوضى التي سادت العراق، تنبع من المشكلة الكردية. حيث لم يتم الجزم بكيفية تخطيها كمادة تشغل جدول الأعمال الأولية في العالم أجمع. فقدرة الحضارة الغربية على حلها غير كافية. كما تُبذَل المساعي مرة أخرى لإيجاد مخرج لها عبر المشاريع الكبرى الدولية الخاصة بمرحلة ما بعد الحربين العالميتين. ثمة اضطرابات وتوترات حادة في المنطقة. فما من نظام من أنظمتها القائمة، واثق من نفسه. وما سيجلبه الغد الآتي يكتنفه الغموض. من جانب آخر، ثمة زيادة في المجريات المناقضة للأهداف المرتآة في الظاهرة المسماة بـ"الإرهاب". هذا ولا يُطرَح في الميدان ما هو الإرهاب الحقيقي. تتفشى التطورات المنحوسة لتَجُول وتصُول في أوساط الفوضى الضبابية. رغم كل ذلك، ثمة أمل في بزوغ فجر الحرية!